|

|

| (HINE) 2002.4 |

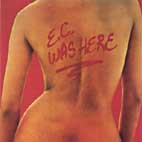

Eric Crapton RSO/Polydor |

461 Ocean Boulevard RSO/Polydor |

There's One in Every Crowd RSO/Polydor |

No Reason to Cry RSO/Polydor |

Slowhand RSO/Polydor |

Backless RSO/Polydor |

Another Ticket RSO/Polydor |

|

ディスコ・グラフィー 1970年 Eric Clapton(エリック・クラプトン)*初めて自ら全曲のヴォーカルをとった、ファースト・ソロ・アルバム |

Behind the Sun Warner/WEA |

August Warner/WEA |

Journeyman Reprise/WEA |

Unplugged Reprise/WEA |

From the Cradle Reprise/WEA |

Pilgrim Reprise/WEA |

Reptile Reprise/Warner |